秋韵悠悠,祝福深深,金秋九月,重医附一院青杠老年护养中心休养老人郑衍森爷爷迎来了百岁寿辰。9月23日上午,重庆医科大学来到青杠老年护养中心为郑衍森爷爷举办百岁生日庆典,并送上“松龄鹤寿,康宁永年”的字画,祝福他松柏常青,身体健康。

百岁生日庆典现场

走过百年风雨,体会人生百味,每一位百岁老人都是一本厚重的史书,他们成长在变革的浪潮里,见证着时代的种种变迁。今天,让我们一起走近百岁老人郑衍森爷爷,聆听他的人生故事。

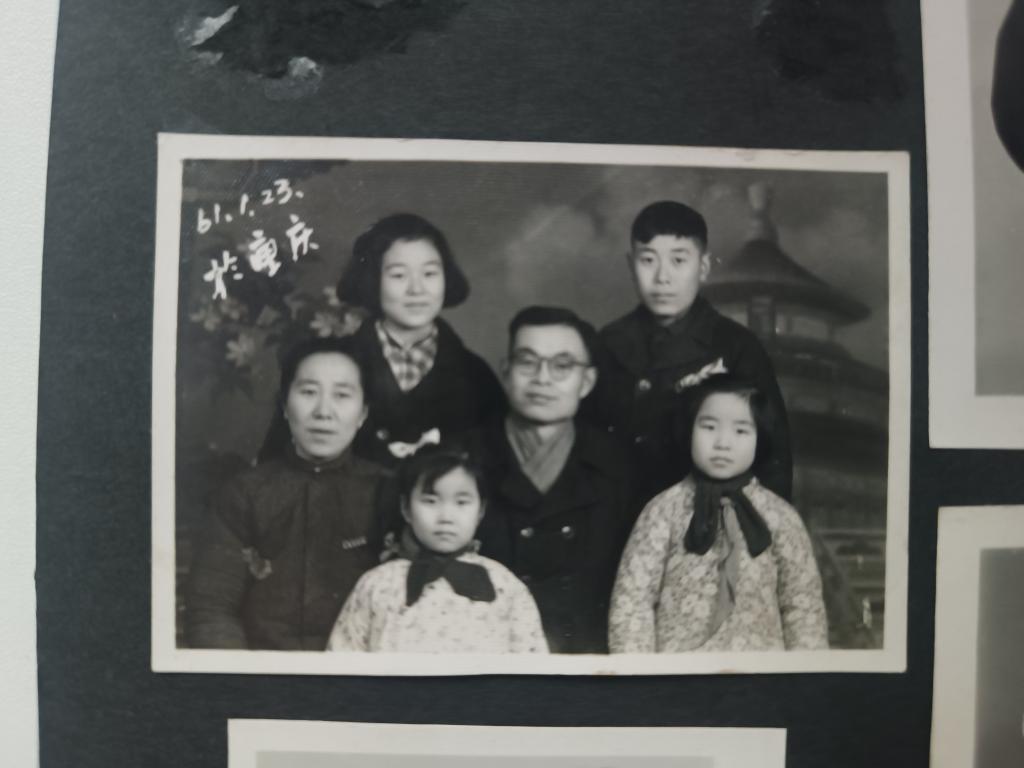

郑爷爷及夫人合照

郑衍森爷爷,1924年9月27日出生于安徽宿县,毕业于华东军区白求恩医院,是重庆医科大学预防卫生学系的离休教师,也是上海第一医学院全力支持创建重庆医学院的“西迁人”之一。

1955年,为了响应中央关于沿海工厂学校内迁的号召,上海第一医学院决定分迁至重庆。在接到原卫生部的迁院指示后,上海第一医学院迅速成立了重庆医学院筹建委员会,并于1955年4月至1960年7月,向重医调派教师、医师等各类人才共400多名,其中两位便是郑爷爷及其夫人。

1961年,郑爷爷及家人在重庆的合照

在接到通知时,郑爷爷毫不犹豫地选择了“西迁”,他说:“党指向哪里,我们就要去到哪里。”于是,34岁的郑爷爷和400余名上医人,背起行囊出发。他们或舍妻别子,或举家搬迁,从黄浦江畔一路向西,朔江而上,抵达嘉陵江边,由此开启了建设重医、推动祖国西部医疗卫生事业发展的征程。

1996年,重庆医科大学建校40周年上一医支内部分老同志合影

比起繁华的上海,20世纪50年代的重庆,资源匮乏、发展落后。据郑爷爷回忆,他们刚到重庆时,袁家岗校区还未修建完成,周围全是农田,一到下雨天,道路便泥泞不堪,加之环境气候不适、居住条件简陋、饮食习惯差异、语言沟通困难、东西部地区差异等,让郑爷爷和所有“西迁人”的生活面临重重困难。郑爷爷说,与一马平川、车水马龙的上海相比,当时的重庆是“山高石头多,出门就上坡,地无三亩平,水电路不通”,这给负责劳动卫生教研工作、需要经常走访工厂的他带来了巨大的挑战。

郑爷爷去水厂现场调查的工作照片

尽管条件十分艰苦,但重重压力没有压垮郑爷爷,反而使他在布满荆棘的前进道路上更加坚定。在郑爷爷的职业生涯中,他不畏艰难困苦,深入一线开展高温工人健康调查,组织团队前往重钢等企业,与重庆卫生防疫站协作,不仅为改善工人劳动条件、保障工人健康权益做出了重要贡献,也为我国职业病防治研究积累了宝贵资料。郑爷爷的研究成果,特别是在锰中毒、四氯化碳中毒领域的深入探索,为后来者的研究奠定了坚实基础。郑爷爷用百年岁月,书写了与国家命运紧密相连、与医学教育事业同频共振的光辉篇章。西迁志报国,弦歌永不辍,郑爷爷的故事和“西迁精神”影响着一代代青年人驰而不息、砥砺奋进。

郑爷爷在劳动卫生职业病防治中心开会

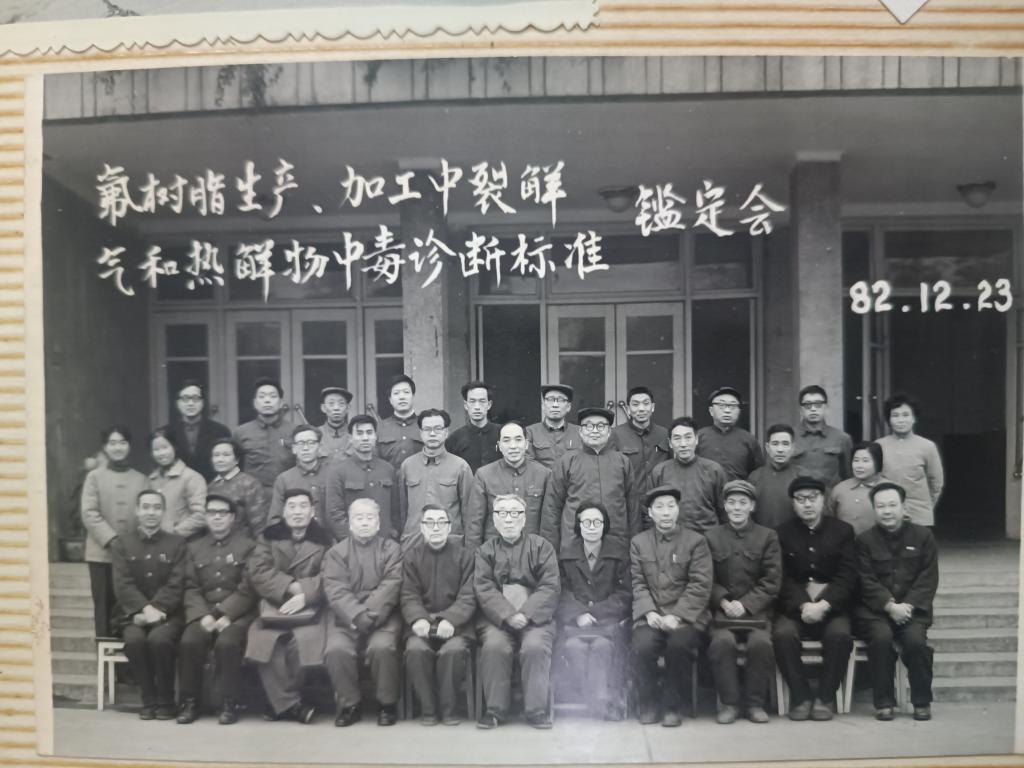

郑爷爷参加氟树脂生产、加工中裂觧气和热觧物中毒诊断标准鉴定会

“100岁不够大,还有108岁等着我!”9月13日上午,在青杠老年护养中心九月长者集体生日会上,郑衍森爷爷发表了自己的百岁感言,他表示,在青杠老年护养中心得到了医生、护士以及众多工作人员的悉心照料和专业照护,闲暇之余还参加了许多中心开展的老年大学、兴趣小组、节日主题等活动,平时还有王爷爷陪他一起下棋娱乐,生活过得非常充实愉快。

郑爷爷参加中心活动

生日会上,郑爷爷还为大家分享了他的“长寿秘诀”:一是要“吃得下”,每顿都要吃到足够的食物,且要细嚼慢咽;二是要“睡得香”,每天作息规律,坚持午睡;三是要“排得出”,通过吃香蕉苹果、按摩腹部、坐浴等方式促进肠道蠕动和消化;四是要“走得动”,每天坚持走两千到三千步,确保身体得到足够的锻炼;五是要“想得开”,要保持良好心态,不论在生活中、工作中遇到什么困难,都要想办法去解决和克服。

青杠老年护养中心九月长者集体生日会

山中易找千年树,世上难寻百岁人。让我们共同祝愿这位百岁寿星生日快乐、身体康健、幸福绵长!

撰稿/黄凤娟 薛薇

审稿/喻秀丽 甘霈 邓庆

编辑/薛薇